共創社会学部

国際文化ツーリズム学科

新松戸

こんなことを学びます

日本のリトル?インディアへ!

東京都江戸川区のヒンドゥー教寺院を

ゼミのメンバーで訪問。

IT技術者を中心に数千人のインド人住民が暮らし、「日本のリトル?インディア」とも呼ばれる東京都江戸川区。日本では珍しいヒンドゥー教寺院もあります。市岡ゼミでは異文化体験学習として、この寺院を見学し信徒の方々とともに寺院の儀礼に参加しました。

コミュニケーション、多様性

「異文化間コミュニケーション論」「文化人類学」「多文化社会論」などの科目を通し、異文化理解や多様な文化、文化間の交流、葛藤などの現実を学び、多文化共生を実現する力を身につけます。

地域活性化、まちづくり

「地域研究論」「観光地理学」「ツーリズムと空間」などの科目を通し、まちづくりや地域活性化を視野に、地域の産業や歴史などの魅力を、社会に発信?プロデュースする力を身につけます。

ビジネス、マーケティング

「観光マーケティング論」「観光経営学」「ホスピタリティサービス論」などの科目を通し、多様な視点で実践的に学び、文化の発信やヒトの移動などをビジネスに活かす力を身につけます。

地域マーケティング論

地域の魅力を伝える実践的な学び

地域にどのような価値があるか見いだし、その魅力を伝えるにはどのようにしたらよいかグループワークで議論しながら実践的に学びます。グループで外国人観光客向けの観光地を紹介する英語のポスター作成や若者に向けた地域のPR動画の制作、旅行プランの提案などを行い、その内容について発表します。

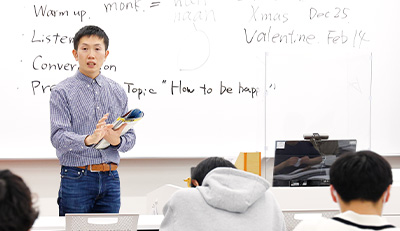

English for Global Communication

3年間を通して英語力を伸ばす

1年生から3年生までの継ぎ目のないカリキュラムで、英語力を伸ばします。授業はすべて英語で行われます。最初は慣れないことでも3年間続けることで、英語への苦手意識が無くなることでしょう。2年生以上の授業はレベル別に行われるため、英語が苦手な初級者から高い運用能力を目指す上級者まで、多様な学びに対応しています。

ゼミ紹介

1年生から始めるゼミ福井ゼミ

公園やカフェの利用者の観察や

街ゆく人へのインタビューが地域活性化のヒントに!

教室から街に出て、地域のフィールド調査や統計データ分析を行い、地域の課題と解決策を議論します。例えば地域の子育て世帯による公園の利用状況や、学生による飲食店の利用状況を調査しています。地域の方々にインタビュー調査をすることも。学んだ手法を活かして、いろいろな地域の活性化やまちづくりに役立てます。

学生VOICE

地域を観光地化するための方法だけではなく

弊害についても学ぶことで自分の視野が広がった

社会学部 国際文化ツーリズム学科3年(当時)

坪倉 由妃乃さん

私は地域活性化に興味があり、国内観光の授業を通して地方を観光地化するメリットと弊害を学んでいます。地域住民に寄り添う観光地化を実現することが重要だと知りました。また、国際文化ツーリズム学科ではフィールドワークも多く、埼玉県飯能市でエコツーリズムを体験した授業も貴重な学びになりました。

国際文化ツーリズム学科の時間割例

| MON | TUE | WED | THU | FRI | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1限 9:00~10:30 |

|||||

| 2限 10:45~12:15 |

哲学Ⅰ | 宿泊産業論Ⅰ | 異文化間 コミュニケーション論 |

||

| 3限 13:05~14:35 |

観光の法と政策 | 観光社会学 | English for Global Communication Ⅴ |

職業選択論 | 対人関係論 |

| 4限 14:50~16:20 |

3年演習(ゼミ) | 交通ビジネス論Ⅱ | |||

| 5限 16:35~18:05 |

キャリア特講(職業) | インターンシップ(準備) |

教員 VOICE

キーワードで知る

これからのビジネス、世界、

まちづくりを学ぶ

| 学びの分野 | コミュニケーション 多様性 |

地域活性化 まちづくり |

ビジネス マーケティング |

|---|---|---|---|

| 学びのキーワード | 多文化共生 多言語社会 文化政策 多角的思考 国際社会 |

移住 地域経済 観光まちづくり 地域おこし 交流人口 |

地域ブランド 消費者行動 ビジネスモデル 旅行業 宿泊業 外食産業 |

| 共通?実践科目 |

学科基礎科目

専門研究基礎科目

キャリア科目

など |

||

| 基礎?発展科目 | 異文化間コミュニケーション論 グローバル化と文化 多文化社会論 観光社会学 など |

地域マネジメント論 ツーリズムと空間 観光心理学 地域表象論 など |

地域マーケティング論 ホスピタリティサービス論 観光経営学 旅行産業論 など |

| ▼ | ▼ | ▼ | |

| 将来予想される進路 |

○企画職?営業職(一般企業) ○外資系企業 ○貿易ビジネス ○銀行?金融業 ○イベント企画?プロデュース ○不動産?デベロッパー ○まちづくりコンサルタント ○NPO?NGO職員 ○交通産業(鉄道、バス、船舶) ○観光関連産業 ○起業 ○大学院進学 など |

||

-

資格

-

- 関連する資格講座

-

- 旅行業務取扱管理者(国内?総合)受験講座

- TOEIC? 講座

国際文化ツーリズム学科3つのポリシー

卒業認定?学位授与の方針

(ディプロマ?ポリシー)

国際文化ツーリズム学科では、「 観光に関わる生活、産業、社会、文化などの分野で、柔軟な思考能力と専門的な知識を備えて活躍する国際的人材の養成」を目指しており、所定の単位を修得し、以下のような知識や技能、態度を身に付けた学生の卒業を認定し、学士(社会学)の学位を授与します。

- 【ゆたかな教養】

DP1

様々な分野で創造性と人間性を発揮し、広く社会に貢献できる豊かな教養、そして国際社会で活躍するために必要な外国語によるコミュニケーション力を身に付けている。

- 【知識と技能】

DP2-1

社会学的方法を基盤として実証的ないし実践的に観光を理解する態度を身に付けている。

DP2-2

国際観光ビジネス、多文化共生、地域環境の三つの領域の一つまたは複数についての、専門的かつ実践的な知識を身に付けている。

- 【問題発見と解決力】

DP3

観光および観光関連産業の現場やその他の社会生活の局面において、主体的に問題発見し、その解決に向けて行動する態度を身に付けている。

- 【コミュニケーション力と社会貢献力】

DP4-1

社会の多様性を背景とした、英語コミュニケーション能力または多角的な思考能力を身に付けている。

DP4-2

多様な価値観をもつ人々との相互理解を実現するコミュニケーション力を備えるとともに、知識?技能を活かして社会に学び社会に貢献する意欲と態度を身に付けている。

教育課程編成?実施の方針

(カリキュラム?ポリシー)

国際文化ツーリズム学科では、卒業認定?学位授与の方針(ディプロマ?ポリシー)に掲げた能力を修得させるために、以下のような教育内容および教育方法に基づき教育課程表(カリキュラム)を体系的に編成?実施するとともに、教育評価を行います。

- 【教育内容】

CP1

社会人として幅広い視野を身に付けるとともに、専門分野としての観光を体系的に学ぶ基盤を作るために、情報処理科目?教養科目を配置する。(DP1)

- a)広く社会に貢献できる教養豊かで視野の広い人材の育成に向け、人文科学、社会科学、自然科学に対する理解を深める教養科目を配置する。

- b)国際社会で活躍できる人材の育成に向け、コミュニケーション力の向上を念頭に置いた外国語科目を配置する。

- c)専門的知識を体系的に学ぶための基盤を身に付けることができるように、情報科目を配置する。

CP2

生涯に渡り、主体的、能動的に生きる姿勢を養うために、キャリア科目を 配置する。(DP1)

CP3

社会学的方法を基礎に観光を学修するという観点から社会学の基礎科目を、観光を学ぶために基盤となる知識を修得するための基礎科目を置く。(DP2-1)

CP4

国際文化、観光産業、地域イノベーションの三つのモデルを配置し、それぞれの領域において専門的知識を体系的に学修できる講義科目を配置する。(DP2-2)

CP5

観光を通した国際交流、観光産業におけるプロの仕事の体感、地域における観光まちづくりへの参加等、多様な観光に関連する現場での主体的かつ実践的な学修が可能な科目を配置する。(DP2-2)

CP6

専門分野である観光に対する理解をより深めるために、社会、経済、経営、法学等において関連する科目を配置する。(DP2-2、DP3)

CP7

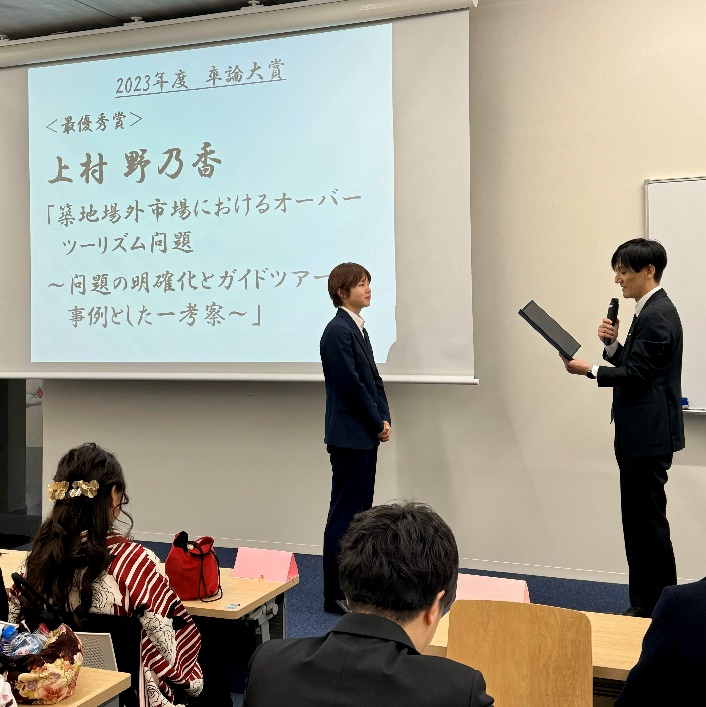

主体的に問題を発見し解決する能力を段階的に育成するために、1学年 から4学年まで、演習(ゼミ)を配置する。また、4学年には、問題発見、解決過程の論理的な表現として卒業論文を課す。(DP3、DP4-2)

CP8

英語によるコミュニケーション力を高めるために、外国語科目の他に、学科の英語必修科目「EnglishforGlobalCommunication」を配置する。(DP4-1)

【教育方法】

- 各学年に必修科目である演習(ゼミ)を開講し、学生の能力?資質に応じた少人数教育を実施する。

- 専門科目においては、講義、演習、実習の3種類を効果的に配置し、それぞれの授業形態の特性を活かしたアクティブ?ラーニングを実施する。

- 「PBL型授業」を積極的に実施し、また現代社会の現場を体験できる多彩なフィールドワークを提供することで問題発見?問題解決能力と積極的な行動力を育成する。

- 資料配布、課題提出および質疑応答ならびにオンデマンド授業を支援するために学習支援システムを活用する。

- 卒業論文を必修とし、4年間の学びで培った社会学的思考法および調査?研究法に基づき、実証的かつ論理的な文章を用いて、社会の諸問題を自ら分析?考察できる力を涵養する。

- 各自の学習成果を発表するとともに、プレゼンテーションとコミュニケーションの力を養成する機会として、学会形式の卒業論文発表会を実施する機会を用意する。

【教育評価】

- 授業科目の達成度評価は、シラバスに明示した到達目標、成績評価の基準と成績評価方法にしたがって、定期試験やレポート、小テスト、実技?実習および発表や報告、質疑などを多面的に組み合わせて行う。

- 教育評価は、教育課程レベルについてのアセスメントプランにしたがって実施する。

ご寄付

ご寄付